今治タオルブランド「今治謹製」が織り成すストーリー

「かさねの色目」とは、平安時代の王朝貴族の社会に見られた雅な色づかいのことです。

春は梅に始まり、桜、柳、夏になると菖蒲や杜若、秋は撫子、菊、紅葉、冬には氷や雪…と、自然の彩りを「かさねの色目」で表現しました。季節の自然を日々の暮らしに取り入れ、色彩の変化を尊ぶ感性は、日本伝統の美意識として、今日まで受け継がれていきます。

そんな日本の美意識が感じられる色についてのお話です。

※かさねは、重(表裏の配色)、襲(重ね着の配色)の二つ表記があり、諸説あります。

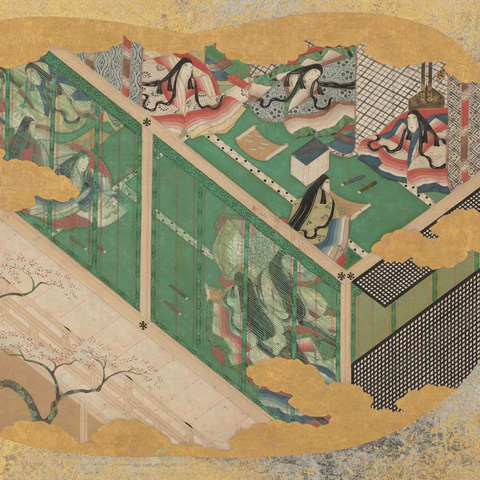

十二単(じゅうにひとえ)で知られるように、王朝貴族の人々は、美しく染めた絹布を、襟元、袖、裾を少しずつずらして重ねて着用し、その色にまるで和歌を詠むように、季節の草花の彩りを表現して楽しみました。

彼らにとっては、色づかいは大変な関心事でした。当時の文学や歌には、人物の性格や容姿、感情を表す表現として、色の記述が頻繁に登場します。恋愛においては、直接顔を合わせることが簡単ではなかったこの時代、かさねの色目が、相手に自分の感性を伝える唯一の手段でした。

たとえば桜のかさねは、下には濃い紅色の布を、その上に透き通るような薄物の布をかさねて、光の透過によって下の紅色がほのかに浮かびあがり、淡い桜色を見るような、そんな微妙な色のかさねを楽しんでいたようです。

また、衣裳だけではなく、御簾や几帳の調度品や、手紙やそれを包む和紙の彩りにも多用されています。

Photo by http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200014736/viewer/19 / Adapted.

秋の深まりとともに、様々な落葉樹が紅葉していきますね。今の季節にぴったりな「紅葉」のかさねを見てみましょう。

紅葉をめでる習慣は平安の頃から始まったとされ、かさねの色目も「青紅葉」「初紅葉」「紅紅葉」「楓紅葉」「櫨紅葉」「黄櫨紅葉」「黄紅葉」「捩紅葉」「散り紅葉」と多岐にわたることから、いかに紅葉の情景が愛されていたかがよく分かります。

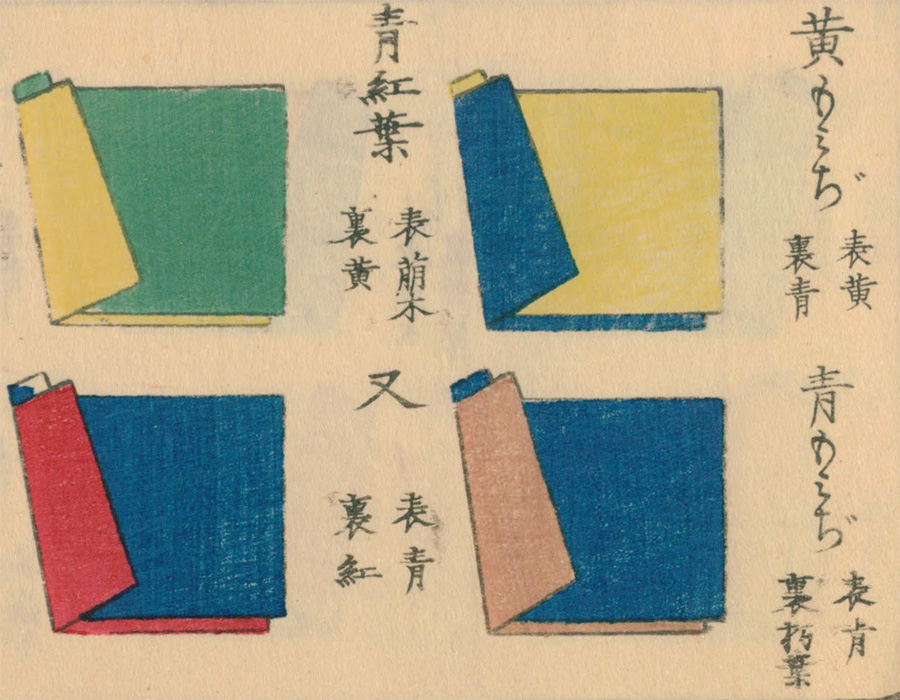

『薄目色目』という、江戸時代に刊行された和紙のかさねの色目をまとめた本から、一部ご紹介いたします。

「黄紅葉」「青紅葉」どちらも、まだ青さが残る葉が黄色や赤色に染まりはじめる様子を表したような色づかいです。

「黄紅葉」「青紅葉」どちらも、まだ青さが残る葉が黄色や赤色に染まりはじめる様子を表したような色づかいです。

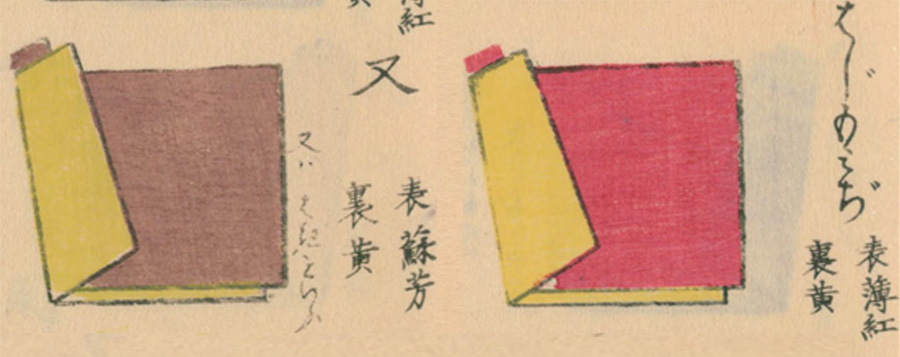

こちらは、「櫨(はぜ)紅葉」のかさね。櫨とはヤマハゼのことで、朱色に染まるその葉は、紅葉のなかでも美しい色のひとつでした。薄紅、蘇芳(深みのある赤系の色)といった赤色と黄色を合わせています。

他、楓やイチョウなど、草木によってそれぞれ違った色づかいの「紅葉」のかさねがあります。

また、葉が朽ちていく様子を表現した「朽葉」のかさねも多く生み出されました。

紅葉ひとつ見てみても、多彩な色づかいに奥ゆかしさを感じます。

王朝の人々はこれらを繊細に使い分け、色を彩り、歌に詠んできたのです。

参考文献『薄様色目』

国立国会図書館デジタルコレクションから、ご自由に閲覧いただけます。

URL:https://id.ndl.go.jp/bib/000007277118

古色ゆかりいろは、日本古来より受け継がれてきた伝統の色を用いて、美しく柔らかな今治タオルを染め上げたシリーズです。色の呼び名も美しく、その名からは色の持つ力や色に込められた想いや縁起も想起させられます。

【贈答用】(2024年2月にリニューアルしました)今治謹製 古色ゆかりいろタオル

ラインナップ 2,750円(税込)~11,000円(税込)

【ご自宅用】今治謹製 古色ゆかりいろ premium

フェイスタオル ¥1,650(税込) バスタオル ¥3,850(税込)

紅葉の季節と並んで外せない風物詩であるお花見。私たち日本人の心をとらえる花は、何をおいても桜ではないでしょうか。紅葉のかさねでご紹介した『薄目色目』にも、草花の中では一番多く、23種類にも及びます。

さくら紋織は、桜の花びらから採った染料で桜色に染め上げた、繊細な色合いと紋様が美しいシリーズです。

【贈答用】今治謹製 さくら紋織タオル

ラインナップ 1,650円(税込)~11,000円(税込)

日本の四季は、ゆっくりと過ぎてゆきます。

いつも見ている草花でも、日々様子が変わっていきますし、時の移ろいを感じながら自然の中に秘める色を見つけてみるのも楽しいですよ。